文章を書く話題がない、どういう風にまとめればいいのかわからない。

書く仕事に上記の悩みはつきものでしょう。 誰でも良い文章を読者に見せたいと思うはずですが、実は読者はいい文章を読みたいと思っていません。

何故なら読者自身が求める情報をネット検索するのは、「知りたい情報を探すため」です。 ライターは知りたい情報を読者にわかりやすく伝えるための文章構成をする必要があると言えるでしょう。

「新しい文章力の教室」には、読者に最後まで読んでもらえる作文や完読できる工夫が詰まっていますので、ブログやライターの仕事をする人には必読です。

ここでは少し本の内容を書いてあります。

チャプター1 書く前の準備

グーグルやヤフーなどの検索エンジンがあれば容易に知りたい情報を引き出すことができるこの時代、完読される文章を読者は求めています。

近年はスマートフォンを使うのがほとんで、小さな端末で文章を読むのは堅苦しく飽きられたらすぐにサイトから離れる特権を読者は持っています。

だからこそ文章力を磨き、読者が満足できるような情報を提供し、負担のないメッセージを伝えなければなりません。

完読される文章の特徴

- 適切な長さで、旬の話題でテンポがいい文章

- 事実に沿った内容で、言葉づかいに誤りがなく表現にダブりがなく変化の付けられた文章

- 読み手の需要に則した、押しつけがましくない有用な文章

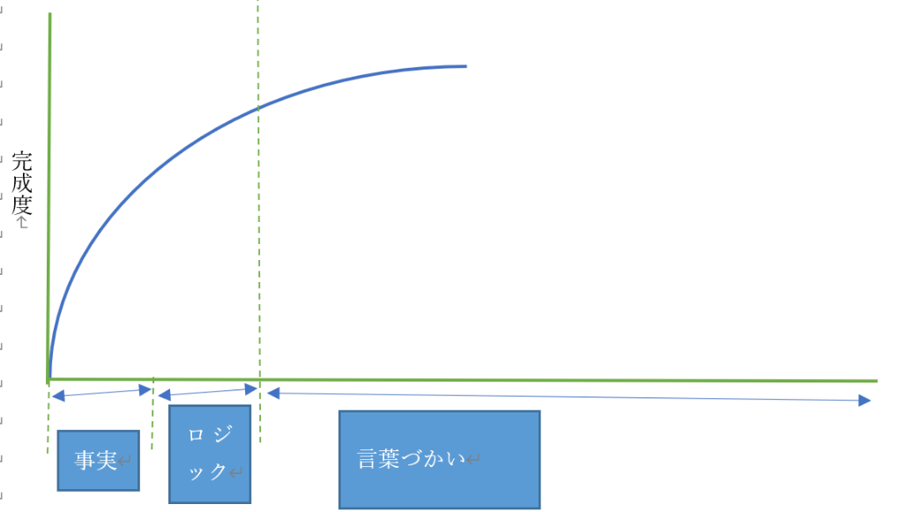

事実とロジックを盤石にする

「事実」 「ロジック」この2つが破綻していたら、メッセージが伝わらず論理的構成のない文章になる可能性があります。

逆に言えばこの2つのポイントがしっかりしていれば、文章は完成度が高く、そこから言葉づかいを見直してクオリティを上げる作業になります。

文章力を上げるのは

ぼんやり書く、直す、気付いてうまくなる このサイクルを繰り返すのが重要です。

チャプター2 読み返して直す

完読される文章を作るには「推敲」を何度もやる必要があり、意味(脳)・字面(目)・語呂(耳)の3つの感覚器を使って、ブラッシュアップをする必要です。

1.意味=脳(論理性)

書いた文章が論理性がある内容化チェックすることで、黙読しながらチェックを行います。

- 事実→ロジック→言葉づかいの順に積み上げる

- 誤字脱字や事実誤認はないか

2. 字面=目

目で文章を見た瞬間に見た目やビジュアルのチェックします。

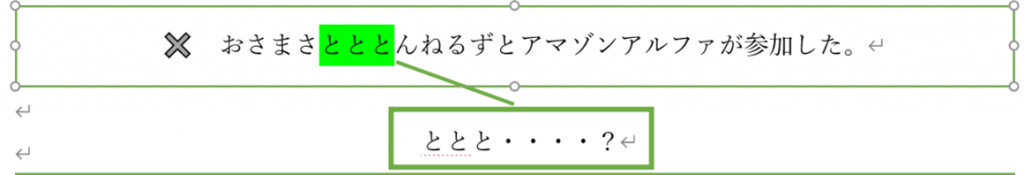

- 同じ文字の連続や、別の単語に見間違えてしまう箇所など

- 別の言葉に置き換えたり並び替えたりすることで解決

- 段落単位の見た目も確認

文章全体の漢字とカタカナ、ひらがなのバランスに注意する必要があり、 漢字の割合が多いと段落は黒く、少ないと段落は白く見えてしまいます。

漢字の割合をコントロールして、文章の用途にマッチした程よいグレーで、見た目の良い文章構成を目指します。

3. 語呂=耳

そのまま文章を音読し、語呂(キーワード)に重複が無いか確かめます。 もしあったら、すぐに削除することを意識しましょう。

ひとまず文章が完成したら、ロジックやビジュアルの確認した後、音読し修正

最後に冒頭から読み返します。 この時に一人の読者として、客観的な目線で文章を読み直すのがポイントです。

チャプター3 もっと明快に

完読のために最も大事なのは、適切な長さの文章、適度に絞められた文章です。

それを防ぐには、

初心者ほど冗長な文章を書くのは不安が付きまとい、自身のなさから言い回しを和らげようと余計な表現を足すと、完読されない文章になる傾向があります。

話題と論旨をしっかり組み立ててから、臨むのがベストです。 文章に様々なパーツを使って余計な表現を足すくらいなら、いらない単語を削りましょう。

- 接続詞を削る

- 重複を削る

- 「という」を削る

- 代名詞を削る

- 修復語を削る

① 接続詞を削る

接続詞は文章をつなげるのに非常に便利なツールですが、使いすぎると不自然な文章になることがよくあります。 可能な限り削れないかと疑い、必要なときのみに使うようにしましょう。

② 重複を削る

同じ単語(ハローワーク、JRなど)1文目にあれば、削除します。

③ 「という」を削る

内容説明の意味を持つ「という」は、文をソフトな印象にするせいか多用されがちで、多くの場合削っても問題ないので、削れるときは削るべき

④ 代名詞を削る

固有名詞で始まり、それを受けた題名委が何度も繰り返される文章がよくあります。 二階目以降に登場する人称代名詞や指示代名詞は、省いても意味の通じるものも少ない、これを覚えましょう。

⑤ 修復語を削る

文章に彩を与えることができますが、反面、冗長に直結することがしばしばあります。 過剰な副詞や形容詞は積極的に削り、協調のインパクトを与える個所は絞るべきでしょう。

チャプター 4 もっとスムーズに

小中学生の国語の授業で、「作文を早く書け」「冗長な表現はNG」などの指導を受けたことがある人はいるでしょうか?

初心者は良い文章を作ろうとするほど、だらだらとした文章を書きがちで、速さを出せというのは間違いではありません。

しかし、重要なのは「適切なスピード感にコントロールしする」ということです。

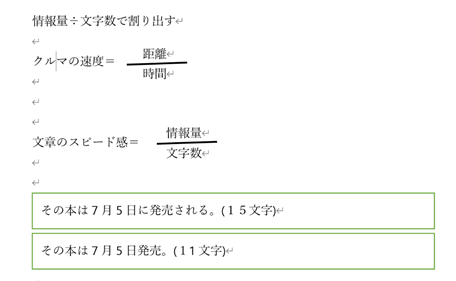

スピード感とは「文字数当たりの情報量」

スピードのコントロールと読者の負担を軽くすることを念に入れる

冗長な表現が多いとぶっきらぼうになり、最悪読む気が失せます。 適切なスピード感を出し、読者が読んで億劫にならないようにコンパクトに文をまとめるようにするべきです。

チャプター5 読んでもらう工夫

書く人によって文章には「オリジナリティ」があり、見たり聞いたりしたエピソードを具体的にして書けば、尚更際立ちます。

オリジナリティを出すには客観的な事実が不可欠で、その積み重ねが臨場感を生み、それが読者の興味を引くオリジナルな文章となります。

客観性を印象付けるには、セリフや会話の引用が役立ちます。

ただし、それらを乱用すると書き手の主観の押しつけが前面に出て論理性の破綻した文章になりかねません。 それを防ぐには構成に必要なエピソード(起きた出来事や会話の内容など)を時系列順に書き上げ、不要なエピソードを削除し、結論をわかりやすく伝える文章に構成しなければなりません。

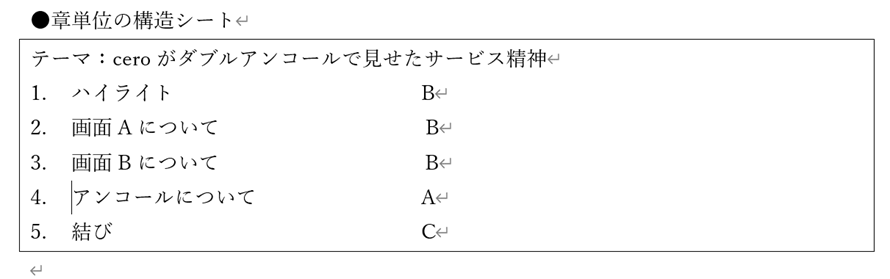

構造シートで整理する

文章が長くなるほど、書き手は疲労しそのせいで客観性のない文章をができてしまうことがあります。

まずテーマを決め、具体的エピソードをチャプター化し、優先度をABCの3段階評価で見定めましょう。 急いで作文するより、構成するパーツ(エピソード)をシートに書き出し、必要なパーツだけで文章構成するように望むべきです。

その方がライティング力も上がり、文章も品質の良いモノになるでしょう。