日本では頑張ればなんとかなる、やる気があればなんとかなるという風潮が蔓延していてそれに苦しむ人が大勢いると思います。

境界知能の場合、勉強やスポーツなどをするとわずか5分程度で疲れてしまい、思うように問題が解けなかったりすると嫌になって投げ出すことがよくあります。

しかし苦手なことに向き合い続ける時間が長いと挫折することは誰にでもある事なので、普通の定型発達でも努力が続かないことがあるかもしれません。

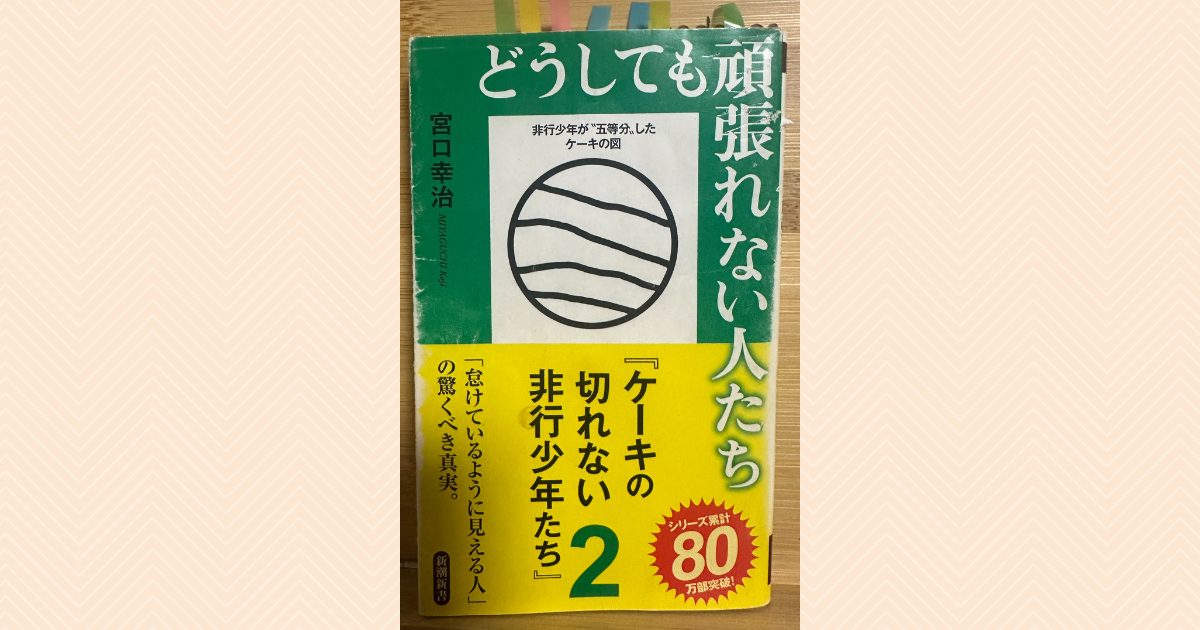

「どうしても頑張れない人たち」という書籍は「ケーキの切れない非行少年たち」の続刊で、少年院の少年たちがなぜ頑張れなかったのか、どうすればやる気を出せるかなどのポイントが詳細に書かれていました。

この記事では書籍の感想を簡潔にまとめています。

各章

- 第1章 頑張って 支援するの恐ろしさ

- 第2章 頑張らなくていいは本当か

- 第3章 頑張ってもできない人たち

- 第4章 やる気を奪う 言葉と間違った方法

- 第5章 それでも認められたい

- 第6章 支援者は何をどうすればいいのか

- 第7章 支援する人を支援せよ

- 第8章 笑顔とホスピタリティ

やればできるという落とし穴

努力すれば報われる、やればできるだから頑張れ。 親や教師からこのような言葉を毎日かけられて育った人がほとんどだと思いますが、この言葉は時として強力な呪いとなって作用することがあります。

教育スパルタ思考の大人が子供に勉強を強いるのは、その大人の幼少期に勉強や運動が苦手だったという背景があり、過去の自分のようになってほしくないという思いが根底にあると推測できます。

しかし、認知機能が弱く知識を覚えるのに時間がかかる境界知能だとかえって酷と言えます。

境界知能だと挫折しやすい、やる気を失いやすい特徴がありますが、指導している子供がその部類だとは夢にも思わず努力不足だと決めつけて厳しくする傾向になり、追い詰めてしまう事が日本の教育にはよくあります・

やればできるという固定概念が頑張れない子供にとって大きな呪いとなっているのには、当事者の自分としては納得できます。

中度知的障害者が劇的に変わった

驚いたのは中度知的障害の非行少年が認知トレーニングに参加して、別人のように変わったという記述です。

- IQ50

- 勉強だけでなく日常生活の自立や就労に困難

- 漢字がわからない

- 計算ができない

- 模写ができない

非行内容

知的障害者施設の職員に暴力⇒少年院送致

このような特徴があると感情コントロールの制御が境界知能よりも難があるかもしれないので、この非行少年を構成させるとか無理なのではと最初は思いました。

なぜ劇的に変わったかというと、認知機能を上げるトレーニングに参加しこの少年が最も精力的に励んでいたようです。

トレーニングを一通り終えて、自発的な発語が増える、身体の動きが俊敏さが見えるなどの変化があったようです。

中度知的障害の非行少年のエピソードの例を見ても、頑張れない子供は確かに存在しますが、一方で何もやらせなくてよかったなんて事にもならないのも事実で、結局はやり方の問題なのかもしれません。

やる気を奪う言葉かけ

大半の大人が子供に説教するときは本人のためを思ってやっていることですが、裏目に出てしまう事が結構あります。

子どもを支援する支援者は、自分の指導に不安を感じてどうするのが最善か常に考えを張り巡らしています。

- このままのやり方でいいのか

- このまま何も言わなくても大丈夫だろうか

- このままほおっておけば失敗するかもしれない

- 自分が言わないと誰も言ってくれない

上記のマインドを持って支援に臨んでも結局は逆効果になることが多く、もう何をやってもダメという諦観を生んでしまうかもしれません。

やる気を出させるには

少年院にいた非行少年がやる気を出せるようになったきっかけは、以外にも自分以外の他人の存在だったらしいです。

非行少年は身勝手で自己中心な人間性を持った人が多いと思われたりしますが、知的ハンディを持った少年の場合、勉強や集団生活に馴染めず周囲から馬鹿にされたりしたせいで、人間不信に陥り自分はダメという諦観に染まった故に学校や社会に見捨てられた被害者でもありました

他人に疎まれ続けた彼らは内心評価されることを求めており、自分を認めてくれた他人を認識したときにやる気が上がるスイッチが入ることがあるようです。

やる気をつなげるには三つの段階があり、これがうまくいくと主体的にやってみたいと強く念じられるようです。

- 優先順位の決定やプロセスの見通しなどの準備(〇〇をやってみよう、という気持ちが続くかどうか)

- 変わりたいという(意思)

- 変われる自信(能力)

まとめ

この本は境界知能の少年は知的能力が低いから頑張れないと決めつけてるのではなく、知的発達がゆっくりな少年たちにどんなやり方ならやる気を上げさせたり、頑張る気持ちを奪わないようにする方法を書いているような気がしました。

やる気を奪う大人が多いとしたら社会全体が頑張れと言いながら、その人の頑張っていることを認めずむしろ馬鹿にするような人が多いのかもしれません。

つまり今の社会は、頑張らせてくれない世の中になっていると個人的に思います。

もし誰かに努力不足だ、怠けてると非難されても、そう言う人こそ実際何もしない人間かもしれないので、あまり真に受けない方がよいかもしれません。

境界知能でやる気をどう上げるか悩んでる方はケーキの切れないと合わせて読むことをお勧めします。