授業中ずっと椅子に座ったまま教師の講義を聴き続けるなんてできない、そもそも勉強自体が苦手な方は多いと思います。

しかし、社会に出ると会社員としての勤務やフリーランスで活躍するとなると知識が必須になり、勉強せざるをえない事があり、そこで勉強自体が楽しくなったというケースもあります。

発達障害だと勉強のやり方よりも、進め方につまづくことがあり、自分が思い描く予定通りに進まなくてやる気が出ないと、悩んでいる方も多いでしょう。

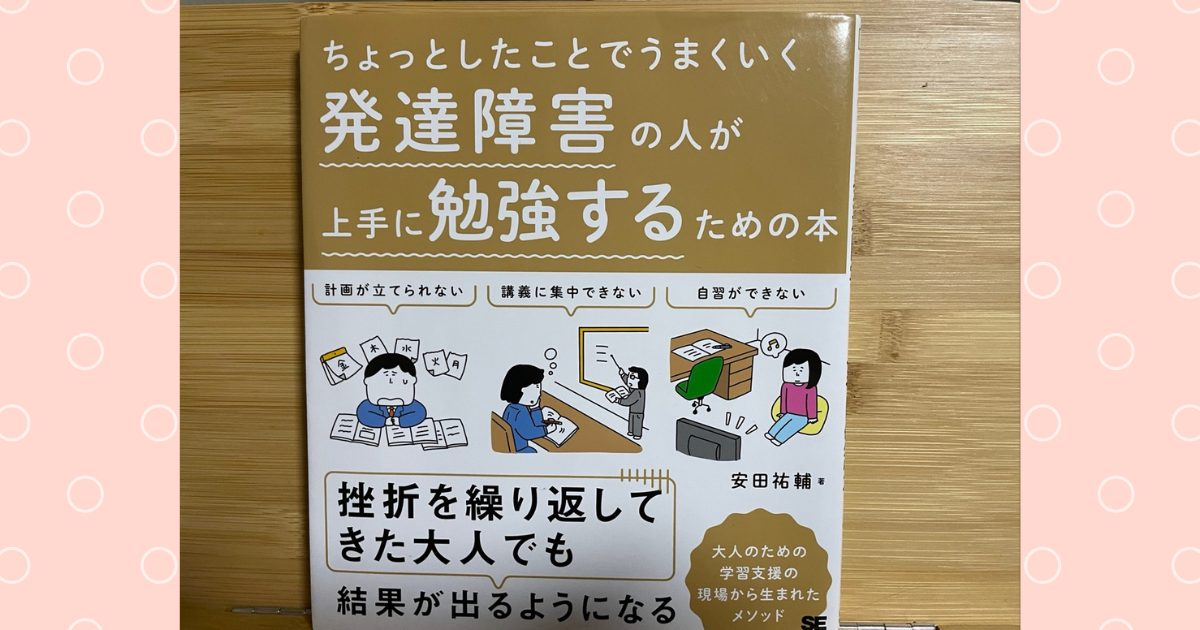

「ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手に勉強するための本」には発達障害者が勉強を最大限進められる工夫や知識が満載なので、便利なツールが紹介されていますので、気になる方は一読するのをおススメします。

ここでは

どうしてか勉強をやる気がしない

スケジュールや段取りがうまく組み立てられない

ADHDだと時間間隔が弱く、ASDだとこだわりの強さゆえに段取りがうまく立てられません。 その例が同じ問題集を何回もやる、次のページに進めないといった事があります。

- どのテキストを何回行うかを決める

- 試験当日までの大体の残り時間を計算する

- テキストを終えるのに必要な時間を予測する

- Google カレンダーにスケジュールを登録などする

スケジュールを立てられないのはやっている最中の話なので、前もって計画を立てておけば、段取りを立てる事は出来ます。

特にGoogleカレンダーを使う機会があるのなら、予め勉強時間を入力しておきこまめに確認すれば勉強も捗るでしょう。

コツコツと勧められない

スケジュールを立てただけでは改善しきれない場合もあり、長時間の勉強だと疲れるかもしれません。

完璧主義にならず、目標の期間を短く複数設定すれば段々と勧められます(①25分勉強⇒②10分休憩⇒①②を繰り返す)。

学んだことを上手くノートに整理できない

ノートに聞いてる事をメモしても、書いたはずのメモポイントが見つからないなんて事もよくあります。 そういう時はメモの書く場所を一箇所にまとめると整理のめどがたちます。

気付かない間に寝る

発達障害だと睡眠的な障害もあるので、昼夜の寝る時間が逆転する事もあります。

精神科クリニックからお薬をもらえば集中力が増しますが、多忙により受信が難しいという場合は、カフェインを摂取して眠気を覚ますのが手っ取り早いです。

ただし、撮りすぎると睡眠障害がさらに悪い方向に行きそうなので、コーヒー一日2杯が丁度良いかもしれません。

まとめ

どちらかといえば、勉強するのが盛んな学生さんたち向けの情報が多いよう気がしますが、コツコツ勉強する環境を整える知識が欲しい方には、「ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手に勉強するための本」は一読する価値があると思います。